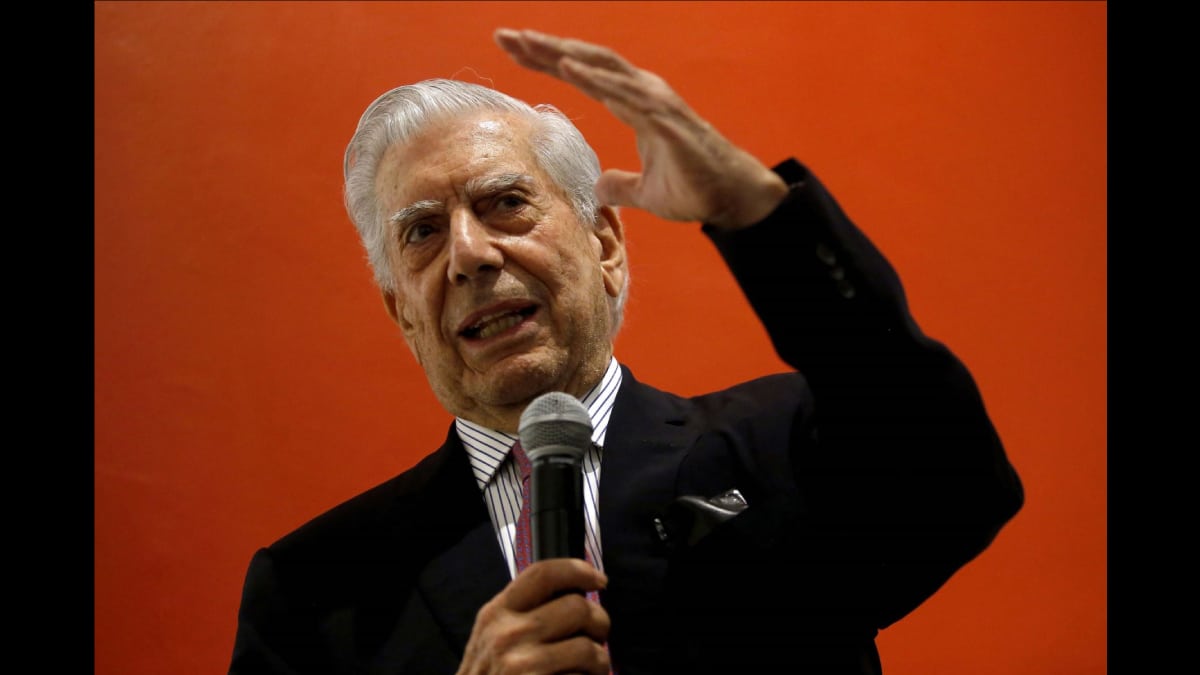

«Quizás sea un poco optimista hablar del futuro cuando se cumplen ochenta años. Me atrevo, sin embargo, a hacer un pronóstico sobre mí mismo; no sé qué cosas me puedan ocurrir, pero de una sí estoy seguro: a menos de volverme totalmente idiota, en lo que me quede de vida seguiré empecinadamente leyendo y escribiendo hasta el final», así finalizaba Mario Vargas Llosa su —ahora tan extrañado— artículo quincenal que él publicaba el diario El País de Madrid y que se difundía, además, en distintos periódicos del resto del orbe. Data del 2016, por supuesto, cuando se volvió octogenario.

Hoy, a los fieles lectores del único premio Nobel arequipeño, celebrar sus 89 años nos sume en una especie de sensación de orfandad no exenta de melancolía.

Los altos costes de la vejez le impedirán volver a escribir otra ficción. Le dedico mi silencio, fue la última y su título, a todas luces, premonitorio (¿y acaso también una críptica despedida amorosa?).

No obstante, nos quedan sus novelas portentosas y admirables como gigantescas catedrales: Conversación en La Catedral, La Casa Verde, La tía Julia y el escribidor, La ciudad y los perros, entre otras. Nos queda su pasión inconmensurable (y que cualquier escritor que se digne de serlo debería emular).

A Mario Vargas Llosa se lo podrá acusar de muchas cosas, sobre todo en su compleja esfera política (donde llegó a apoyar a Keiko Fujimori haciéndose el harakiri); pero jamás se lo señalará por no hacer lo que más amaba —escribir ficciones, ese mandato perentorio— con entrega absoluta y ambición descomunal.

Y para celebrarlo como se debe, no es necesario sacarlo, por calles ruinosas de la capital, mostrándolo achacoso e indispuesto (¡ay!, esa falsa sonrisa) con el fin de tomarle penosas fotos obligadas por uno de sus vástagos. Tremendo desatino.

No, claro que no. Celebrarlo es leerlo y releerlo como lo hago yo agradeciéndole por seguir siendo una antorcha fulgurante que —a pesar de los inútiles parricidios de ayer, hoy y de siempre— no se apagará jamás.

Lo leo, coloso de la literatura universal, con la misma pasión de la primera vez: cuando, en la secundaria y gracias a los libros de mi hermana Karen, me convencí de que además de leerlas uno podía atreverse a escribirlas, aunque nunca sean formidables e imperecederas como las que firma Mario Vargas Llosa.

Lo cito, maestro de maestros, agradeciéndole una vez más por poner luz y esperanza en medio de mis días más lúgubres y obscuros. El ocaso se aproxima, qué duda cabe; pero ni la decrepitud o la muerte vencerán a sus mejores historias (yo, al menos, las llevo atravesadas en el corazón):

«Cumplir ochenta años no tiene mérito alguno; en nuestros días, cualquiera que no haya maltratado excesivamente su organismo con alcohol, tabaco y drogas lo consigue. Pero tal vez sea una buena ocasión para hacer un alto en el camino y, antes de reanudar la cabalgata, mirar atrás.

Lo que yo veo son historias, muchísimas, las que me contaron, las que viví, leí, inventé y escribí. Las más antiguas, sin duda, son aquellas que me contaban en Cochabamba la abuelita Carmen y la Mamaé para que fuera tomando la sopa y no me volviera tuberculoso. La tisis era el gran cuco de la época, como lo sería décadas después el sida, al que, ahora, la medicina también ha conseguido domesticar. Pero de cuando en cuando se desatan todavía las pestes medievales que asolan el África, como para recordarnos de vez en cuando que es imposible enterrar del todo el pasado: lo llevamos a cuestas, nos guste o no.

He conocido en mi larga vida muchas personas interesantes, pero, la verdad, ninguna está tan viva en mi memoria como ciertos personajes literarios a los que el tiempo, en vez de borrar, revitaliza. Por ejemplo, de mi infancia cochabambina recuerdo con más nitidez a Guillermo y a su abuelito, a los tres mosqueteros que eran cuatro —D’Artagnan, Athos, Portos y Aramís—, a Nostradamus y a su hijo y a Lagardère que a mis compañeros del Colegio de la Salle donde, en la clase del hermano Justiniano, aprendí a leer (maravilla de las maravillas).

Algo parecido me pasa cuando recuerdo mis años adolescentes de Piura y de Lima, donde no hay ser viviente que esté tan vivo en mi memoria como el Jean Valjean de Los Miserables cuya trágica peripecia —largos años de cárcel por haber robado un pan— me estremecía de indignación, así como la generosidad de Gisors, el activista de La condición humana que regala su arsénico a dos jóvenes muertos de pavor de que los echen vivos a una caldera y acepta esta muerte atroz, me sigue conmoviendo como la primera vez que leí esa extraordinaria novela.

Es difícil decir la inmensa felicidad y riqueza de sentimientos y de fantasía que me han dado —que me siguen dando— los buenos libros que he leído. Nada me apacigua más cuando estoy en ascuas o me levanta el espíritu si me siento deprimido que una buena lectura (o relectura). […] Quiero dedicar un párrafo aparte a Flaubert, el más querido de los autores. Nunca olvidaré aquel día, recién llegado a París en el verano de 1959, en que compré en La Joie de Lire, de la rue Saint-Séverin, aquel ejemplar de Madame Bovary, que me tuvo hechizado toda una noche, leyendo sin parar. A Flaubert le debo no solo el placer que me depararon sus novelas y cuentos, y su formidable correspondencia. Le debo, sobre todo, haberme enseñado el escritor que quería ser, el género de literatura que correspondía a mi sensibilidad, a mis traumas y a mis sueños.

Es decir, una literatura que, siendo realista, sería también obsesivamente cuidadosa de la forma, de la escritura y la estructura, de la organización de la trama, de los puntos de vista, de la invención del narrador y del tiempo narrativo. Y haberme mostrado con su ejemplo que si uno no nacía con el talento de los genios, podía fabricarse al menos un sucedáneo a base de terquedad, perseverancia y esfuerzo.

[…] Ya se ha dicho todo sobre esa misteriosa operación que consiste en inventar historias y fraguarlas de tal manera valiéndose de las palabras para que parezcan verdaderas y lleguen a los lectores y los hagan llorar y reír, sufrir gozando y gozar sufriendo, es decir —resumiendo— vivir más y mejor gracias a la literatura.

Escribí mis primeros cuentos cuando tenía quince años, hace por lo menos sesenta y cinco. Y sigue pareciéndome un proceso enigmático, incontrolable, fantástico, de raíces que se hunden en lo más profundo del inconsciente. ¿Por qué hay ciertas experiencias —oídas, vividas o leídas— que de pronto me sugieren una historia, algo que poco a poco se va volviendo obsesivo, urgente, perentorio? Nunca sé por qué hay algunas vivencias que se vuelven exigencias para fantasear una historia, que me provocan un desasosiego y ansiedad que solo se aplacan cuando aquella va surgiendo, siempre con sorpresas y derivas imprevisibles, como si uno fuera apenas un intermediario, un correveidile, el transmisor de una fantasía que viene de alguna ignota región del espíritu y luego se emancipa de su supuesto autor y se va a vivir su propia vida.

Escribir ficciones es una operación extraña, pero apasionante e impagable, en la que uno aprende mucho sobre sí mismo y a veces se asusta descubriendo los fantasmas y aparecidos que emergen de las catacumbas de su personalidad para convertirse en personajes» (Mario Vargas Llosa).